会場入口

軌跡展看板

2002年9月28日から静岡県磐田市のヤマハケーションプラザにて開催された

「パリダカールラリーへの挑戦・20年の軌跡展」を見学してきました。

1979年の第一回パリダカールラリー(オアシスラリー)に出場したXT500から1995年のスーパーテネレまでの歴代パリダカールラリー挑戦マシンがズラリと顔を揃え、更に当時のヤマハパリダカスタッフが保管していた数々のプライベート写真や社内機密資料なども展示してあり、自由に閲覧できるという大サービス振り。

あまりの嬉しさに狂喜。狂った様にカメラのシャッターを押してきました。

今回その一部紹介します。(本文中の解説データは解説小冊子からけっこう拝借しました。怒らないでね)

XT500改 1979年

記念すべき第一回パリダカールラリーで優勝したシリルヌブーのXT500と同型のゼッケン3番Cレイヤー選手(ソノートヤマハ・8位入賞)です。

TT500をベースに燃料タンクの大型化、前後サスの強化などが施され、今見るとラリーマシンというよりツーリングマシンです。

エンジンは言わずと知れたSR500と同じ物。このデザインで今発売したら結構売れそうな気がするんですけど(笑)

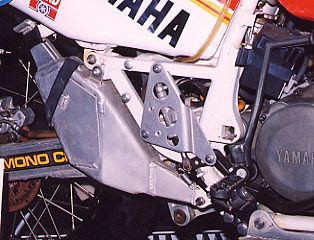

XT600 Tenere(OU26) 1985年

ゼッケン80番JCオリビエ選手(ソノートヤマハ)のライディングで、総合2位に輝いたマシンです。

マシン開発は「市販車先行開発グループ」が担当。排気量を660ccにアップ。メインタンクとシート下左右の三分割燃料タンクで51リットル容量ながらもバランスの良さを確保、安定した操安性を生んでいる元祖テネレ改です。基本ベースは市販のテネレのようですが、大容量オイルクーラー・スペシャルサス・穴だらけエンジンガード・紙のエアーフィルター等、砂漠用Splチューンが施されています。

スイングアーム最後部がオープンになっており、下部のレールを溶接で延長してありました。これはタイヤ交換時のアクセルシャフトを付け易くするための工夫です。

Rドラムブレーキロッドのクイックリリース型タイコはおそらく当時のMXレーサーの流用でしょう。

それにしても会社の二輪部門の親分が出場して2位になっちゃうソノート社って・・(笑)

親分が命張って皆を引っ張ると皆付いてくるんでしょうね〜。というより趣味かな?

XT600Tenere(OU26) 1986年

前年のオリビエ親分のマシンを更に改良したモデル・85年の秘密資料に

「来年への絶対実現目標・10%スピードアップ!!」というのがありました。その通り確かにスピードアップしてますすごいですね〜。

サスは86MXレーサーの物の流用だが、ボトムケースは削り出しの一品物でアクセルシャフトを短時間で脱着できるシステムになっている。(これ以後も採用してますね)

これは市販車に採用して欲しいけど、車検通らないんでしょう(笑)。

外観どおり、この年からフレームマウントのカウルが装着されていて角型ライト&オイルクーラー口が独特の雰囲気をかもしだしています。このマシンはTシャルボニエ選手(ソノートヤマハ)の物で4位入賞しました。

FZ750Tenere(OU26) 1986年

パリダカ史上に名を残す。迷車中の迷車四気筒兄弟の壱号ことFZ750Tenere。

他のメーカーのマシン(つまりBMW)の絶対スピードの差に悩んだオリビエ親分がヤマハ本社に「二気筒エンジンのマシンを作ってくれ」と頼んだが、哀しくも却下された(笑)。

それじゃ今あるハイパワーエンジンを使っちゃえ!!と当時欧米で大人気のFZ750のエンジンを積んじゃったマシン。周囲の度肝を抜いた事は言うまでもありません。しかぁ〜し!!パワーはあるものの、いかんせん重く、おまけにトラクション不足で四苦八苦し、それでも12位に入ったのはオリビエ親分の根性としか言い様がありません。

YZE920Tenere(FZT900) 1987年

86年の750共々FZエンジンは大飯喰らいで燃料タンクは62リットル(単テネレ改は52リットル)とやっぱりここでも大重量(笑)。

ヤマハのトライ&エラーの申し子のような存在ですね。おかげで一部にコアなファンがいます。

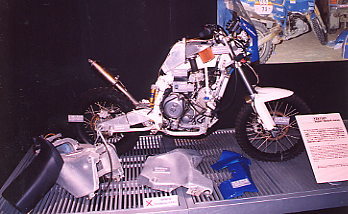

YZE750 Tenere(OW93) 1988年

この年よりマシン開発がレース専門グループ(モータースポーツ開発部)になり最初の純ファクトリーマシンとなったモデル。

トップスピードよりもトータルバランス重視でやっぱりシングルを採用。

完全新設計のエンジンは水冷750cc5バルブ単気筒ツインプラグ。デビュー戦となったファラオラリーでレース中エンジンが真っ二つに割れるというアクシデントが起き、「ソノート社ではトップが自らレースに出て、命懸け社運を賭けてやっているんだ!!」

とオリビエ親分の大激怒を喰らい(笑)パリダカ2ヶ月前に設計完全やり直し、徹夜続き家族不和も目にくれず、首の皮一枚で本レースに間に合う。レースオフィシャルのミスが無ければ優勝だったらしい。

YZE750 Tenere (OW94) 1989年

前年のファクトリーマシンを更に熟成させたモデルで、これはイタリアヤマハのFピコ選手のマシン。

ツインプラグはシングルプラグに戻っている。もはや

単気筒の究極とも言えるこのエンジンをベースにして何故市販車を出してくれなかったのか....

ヤマハを恨みます。ホントこのままのモデルを市販車で販売して欲しいところ。

メインタンク中央にあるのはエアークリーナーBOXで交換性を向上させており、左右両方にツールBOXを兼ね

たスタンドが付きアイディアを十二分に発揮した機能性の塊と言える。

かのSペテランセル大先生が「91年と92年に二気筒のバイクで優勝したけど、仮にマシンがこれでも優勝出来たっすよ」と言ったそうです。当時パリダカのレギュレーションで「テールランプは2つにする事」と決められていました。市販車のウインカーをそのままテールランプに流用している所が笑えます。残念ながらヤマハファクトリーとしては最後の単気筒モデルとなりました。

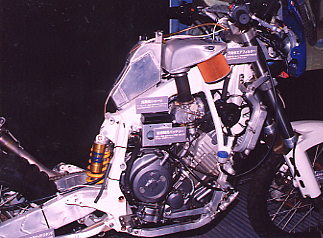

YZE750T Super Tenere (OWB8) 1990年

ヤマハが満を持して登場させた二気筒エンジンモデル。

DOHC5バルブ並列の750ccを802ccまでボアアップ、単気筒での課題だったトップスピードを飛躍的に向上させた。デビュー戦であるこの年はCマス選手が2位に入った。

砂漠での巡航速度を160km/hに設定して作られているのだが、この時すでに主流だったムースタイヤは160km/h以上で長時間走り続けると発熱でムースが溶けてバーストしてしまうというのがあり、この速度設定による設計が生まれてくる訳です。トラクション&操安性とトップスピードの両立を考えると二気筒の選択は当然とも言える。メーター部を見ると、マップホルダー・ICO・コンパス等が装着されている。

ところでハンドルマウント部に赤青緑のノブが付いていますが、これは何なのでしょうか?

YZE750T Super Tenere (OWC5) 1991年

前年のスーパーテネレの細部を見直したモデルで、この年はこのマシンが8台もエントリーし、1・2・3位を独占しちゃいました。ゼッケン80はSペテランセル選手が使用し優勝したマシンで、ここから彼の6回というパリダカ最多優勝の歴史が始まります。

YZE750T Super Tenere (OWD8) 1992年

いや〜すごいですね。ワークスチューンのエンジンは850ccまでボアアップしており、それを積むスペシャルの高剛性シャーシは分解整備が容易になっていて、サブフレーム一体型のシート下タンクはヨダレ物の逸品です。交換時に砂を取り込まない様になっている下向きのエアーフィルター取り付け部など、蓄積された砂漠のノウハウが生きています。

XTZ850R 1995年

レギュレーション改正に伴い、ファクトリーは1994年の活動を停止。次の95年には「一般市場で15台以上市販しているマシン」という新規定が生まれ、それじゃあ売っちゃえとヤマハが本当に市販したモデル(といっても出場者限定の販売でしたが)ほとんどワークスクラスのパフォーマンスをプライベーターが手にする事ができた偉大なる超スーパーテネレ、日本からは山村雅康さんがこのマシンで出場しましたが、実際いくらで買えたのでしょうか?(笑)。

エンジンはTDM850のエンジンをそのまま採用しています。純ファクトリー車であるYZEシリーズと見比べると市販車だけに洗練されたデザインで良いですね。このマシン以後は再びファクトリー製作となり、TRX850のエンジンを使用した「XTZ850TRX」となってSペテランセル選手の最多優勝に貢献していきます。

ゼッケン4はペテランセル選手使用のマシンですが、なんと跨っても良いという大サービスです。で さっそく跨ってみましたが、意外と足付き性は良かったです。ハンドル幅が一般的な物より広く感じましたが、これは砂漠での操安性向上のためでしょう。

展示室の端の方に並べてあった資料の数々、数個のファイルに収められているのは過去のパリダカに関するものです。

会場内には1985年からパリダカールに随行していたヤマハスタッフの根岸さんが案内役をしていらっしゃいました。この資料は根岸さんや当時のスタッフが個人的に残していた物なのだそうです。

この資料の数々が実に興味深い物ばかりでした。まず2冊に分けられた写真の数々ですが、これは85年のパリダカの時に根岸氏の撮った物でフランス社内での回覧用に撮った物なのだそうです。その写真を見ると、レース中の写真からピット作業、走り終えた後の選手の素の写真など大変おもしろい物ばかりですが、各ライバルメーカーのマシンの写真が結構多かったですね。それもマシンの細部をピックアップした写真も数多く、きっと研究材料になったのでしょう。書類各種には丸秘の印が押してありました。中味はレース中に起きたトラ

ブルの詳細、マシンの性能等の実走データ、来年への目標項目の一覧等、かなり興味深い内容です。

いや〜、全てに目を通してきました。

楽しかったですよ、ホント。

そうそれとホンダのNXR750(ジルラレイ車)も特別に展示してありました。いや〜すごすぎです(笑)

by 丸玉Tenere号の巻

660テネレにはセンタースタンドは付いていません。社外パーツとしても国内で見かける事は無く、欧州のモーターサイクル雑誌の広告に発見する程度。

したがってそれを手に入れるには膨大な手間がかかる事になります。そしてそれをやった方が一人、テネレ仲間の丸玉さんです。本人曰く、イタリアのパーツショップの店員?とパソコンの外国語訳ソフトを駆使してメールで必死にやり取りを行い、「スーパーテネレじゃないからね、660テネレだよ」と何回も念を押してようやく入手したそうです。ここでかかった費用はウン万円(爆)。

そして届いたブツをよく見ると...スーパーテネレ用の物だったそうです。

くぅ〜泣けますなぁ(すいません人ごとなもので)

頭にきた丸玉さん、更に色々調べてみると、結局660テネレ用のセンタースタンドはすでに絶版になっていたんですね〜。それなら最初に言ってくれって所ですねぇ(爆)すいません人ごとなもんで。

イタリー製?

イタリー製?

さて困った丸玉さん、返品するにもまたあの膨大な手間をかけるのはさすがにイヤです。

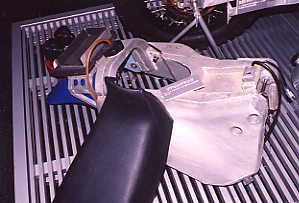

とここで考えたのはこのスタンドを660テネレに装着できないかという事ですね。

まぁこういった経緯で秘密工房ハギーズの出番がやってきました。

丸玉さんから受けとったスーパーテネレ用センタースタンドを見て、しばし呆然としてしまいました。

とにかく取り付け金具の位置が全然違うのです。あまりにも違うので加工するイメージが全然湧いてきません。なのでしばらく放置(爆)。

テネレとスタンド両方を眺めること2ヶ月(おいおい)。

なんとかイメージもまとまり現物合わせのステー作りがスタートしました。

まずバイク本体への取り付けですが、まったく取付に利用できる物が無いので(泣)両サイドのステップを取り付ける穴を利用することにしました。

5ミリ厚のステンレス板を加工しフレームとステップに挟みこむように取り付け、下にステーを延ばします。

それにスタンド本体を装着したいのですが、スタンド本体は両ステップの幅に対してかなり寸足らずです。スタンドがスイングする基部はパイプです。中は中空、そこでステンレスの丸棒を加工して先端を本体基部のパイプの内径に合わせて加工、わざと少々硬めにし、ハンマーで打ち込むようにしました。

取り付け穴やスタンド基部の回り止めボルト穴等を増設します。回り止めボルト用のナットがフレームに接触するので加工をしました。(うひゃ〜)

そしていよいよ取り付け。

出来上がったステーを実際に合わせてみるとスタンドの幅がタイトなため、スイングアームに接触してしまいます。穴を増やしてもう一度合わせてみると今度はタイヤに接触(泣)そこでフレームに取り付ける部分の穴を長穴にして調整できるようにすると、これがバッチリでした。

ステーの形をフレームに合うように加工して完成です。パチパチパチ♪

意外とスマートに装着されたセンタースタンドでさっそくテネレをエイ!と持ち上げると、おお!!リヤタイヤは中に浮き、テネレはしっかりと地面に固定されました。

その姿に感動する私と丸玉さんは思わず万歳三唱です。

結構簡単にスタンドは上がりました。が・・ここで問題が発生しました。

丸玉さんは上げる事ができません(爆)結局私の目の前でセンタースタンドを上げる事はできませんでした。以後の本人の努力と修練に期待したいと思います。ちゃんちゃん♪

※後日上げた写真を送ってくれました(笑)