〜目次〜

ヤマハXTZ660テネレ

1998年7月購入

バランスの良い車体とスムーズでトルクフルなエンジン特性がすばらしく疲れないポジションと高速道路が楽なカウルはまさしくロングツーリングに最高の一台です、ダートでもそのバランスの良さで重さを感じない走りを見せます。

元々私がバイクに乗ろうと思ったきっかけは、私が高校生の頃カップヌードルのテレビCMでパリダカをモチーフにしたやつを見たことです。ハウンドドックのフォルティッシモがBGMでライダーがコンロでお湯を沸かしてカップヌードルを食べているCMでした。「負けるものか負けるものか」のナレーションが最高でした。

あれを見て実家のスクーターしか乗っていなかった私は「オレもオフロードバイクに乗って砂漠を走るんだ!」と決意したのです。

そしてTS50Wハスラーを経て中免を取得、夢は当然パリダカマシンのようなバイク。

その当時パリダカ系マシンと言えばヤマハの「XT600Z」テネレやホンダ「XL600ファラオ」でした。しかし免許の関係で当然乗れません。

当時、ホンダが「XL250Rパリダカ」というカッコイイバイクを出していました(中古でした)。

貧乏高校生の私に20万円以上するパリダカを買うお金は無く、ただ、悶悶と思いをはせていました。

そこに同級生で私のオフ車の師匠Sが「古いXT250を売りたがっている奴がいるぞ!

しかもビックタンク付き!」と声をかけてきました。

「いくら?」

「タンク込みで45,000円」

「買った!」という会話で商談成立。

Sがカッティングシートで製作した赤のストロボカラーと「TENERE」のロゴをXTに張り「ヤマハXT250テネレ」を完成(爆笑)させ、相模川の河原や丹沢の林道を走り回りました。しかしだんだん趣味は変わり、一般的なオフ車を乗りツーリングを楽しむようになってきました。

その後ひょんな事で限定解除。

その頃乗ってみたかった750のロードバイクやハーレーのXLH883スポーツスターなどを乗りました(同時にオフ車も乗っていました)が、突然、目の前のバイクと自分の方向性に疑問を抱き始めました。

そんなある日、近くの大規模バイクショップを訪れるとそこに見慣れないスタイルのバイクがあり、それがカワサキのKLR650でした。見た瞬間私のカラダに電気が走りました(笑)。

一週間後、ハーレーとXLRバハをスパッと売り払いKLR650を購入。

これはもう最高なバイクでした。

つまらない疑問はスパッと消え、全国を走り周りました。何年か経ち次のバイクを考え始め、バイク屋さんに相談したところ「テネレなら入荷できるよ」と言われ、またカラダに電気が走りました。もう即決です。

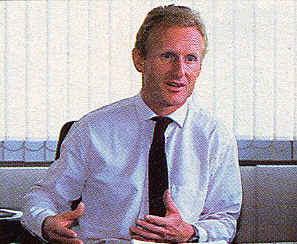

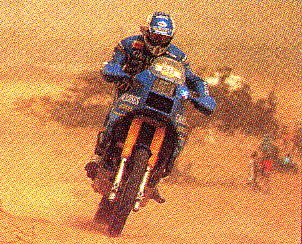

高校生の頃、私はパリ・ダカを走るソノートヤマハのジャン・クロード・オリビエやセルジュ・バクーにとても憧れていて、もし乗れるならテネレがいいと思っていました。テネレというネーミングもすごく好きです。

私の心のバイクです。ちなみにテネレのネーミングはサハラ砂漠の一部にあるテネレ砂漠からきており、初期パリダカの常連コースになっていました。パリダカ主催のTSO創始者・故テリーサビーヌの墓がある場所でもあります。

ヤマハXTZ660テネレ

(98年型・イギリス仕様)

ボディカラー:黒に近い緑のような色

スペック: よく知らん(笑)たしか46PSぐらい

主な変更箇所

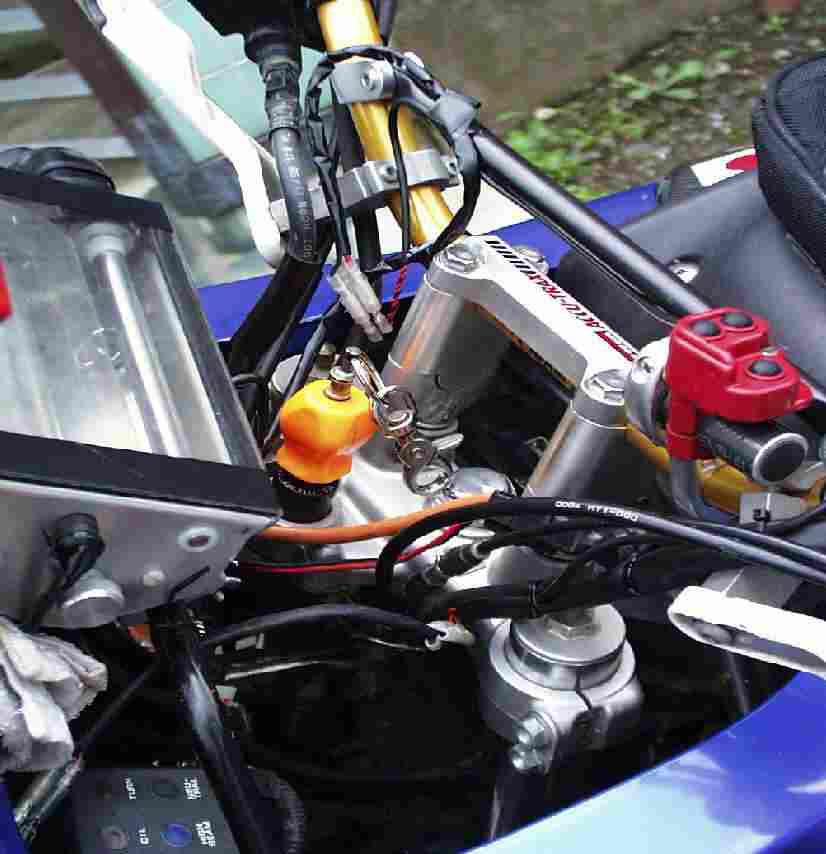

ハンドル:以前はカワサキKLR650の物(純正)を使用していましたが最近TAGのアルミハンドルに変更、それに伴い自分で製作したハンドルアップスペーサー(30ミリ)を使用して、高さをベストにしている。ついでにダブルクランプを製作し、ハンドリングのネジレ感を解消している(ここにはいずれGPSホルダーを装着予定)

レバーはラフ&ロードのラリーレバー(セロー用)を装着、ちなみに無加工で付きます。

ナックルガードはアチャルビスのラリーブッシュガードプロです。

ステップ:DRCのTT-R250用ワイドステップを使用、これもそのまま装着できます。

ダート走行ではふんばりの効く感じがGOODですがロングツーリングでは振動がダイレクトに伝わってしまうため少々難あり。

フロントフェンダー:ノーマルのダウンタイプからアップタイプに変更。取り付けに必要なステーも自分で製作。

ライトガード・集団走行中に飛び石で割れたのをきっかけに製作装着。3ミリ厚の塩ビ板をカットして装着してみました。両サイドで固定するスタイルで、飛び石があたるとガードがしなって衝撃を吸収する形にしました。

《オーナーを探せ》

ヤマハXTZ660テネレは日本ではとてもマイナーなバイクである。

(ヨーロッパではけっこう人気があるんだけどね)

オーナー個人のサイトも非常に少ないのではあるが。

そのオーナーの一人Ogwさんが「単気筒テネレを探せ」というサイトを始めたら、4ケ月ちょっとで10人近いオーナーを発掘したのだ(私もその一人)

そうなるとやりたくなるのが、オーナーズミーティングだ。そしてそれは遂に決行されたのだ。

《春の珍事》

4月29日AM9時に集合場所である中央高速談合坂SAに行くと、いるいる(笑)テネレが。

まず主催者で東京のogwさん、千葉の座敷トドさん、神奈川のSEROWさん、そして特別参加でBMW・F650GSダカールに乗るかずさん、そして私。この時点でテネレが四台、これだけでも珍事なのだ(笑)さらに群馬のdouble1さんと茨城の雨に濡れてもさんが到着してこの時点で6台の660テネレと+1台が集結した。

さっそうと出発する。

中央高速談合坂SA―大月IC間はGWのため渋滞しているが別に気分は悪くない(笑)

やはり混んでいる河口湖ICから国道139号を走り「道の駅・なるさわ」へ、ここで更に東京のJAVA屋さんも合流しなんと計7台の単気筒テネレが集まった。もうこれは春の珍事としか言い様がないのだ(笑)

《オーナーズ・ハイ》

ガストで昼食がてらテネレ談義に花が咲いた。これだけテネレオーナーが一堂に介するなんて、みんな初めてなので話が熱くなる(笑)。

その後は近くの精進湖の湖畔で記念撮影、改めていろいろ見回してみると最終型の丸眼2灯テネレと前型の角眼1灯型のテネレで細かい点で違いがあることが判明した。そんな事でまた盛り上がるが、春の珍事のためか雨が降りだしてきてしまった(笑)それじゃあ、またと全員再会を誓い精進湖で解散となった。

私は同方向のSEROWさん、JAVA屋さんといっしょに帰路につき、途中でJAVA屋さんと別れて、山中湖―道志と走りつないで自宅に帰るのであった。

うーん今夜はバーボンがうまい!!

オリビエはフランスにおけるヤマハインポーターであるソノート社のヤマハ部門(現ヤマハモーターフランス)の最高責任者(社長)である、昔V−MAXの試乗発表会でスーツ姿のままノーヘルでウイリーかましていた楽しい人です。

エグゼクティブであるにも関らず彼はライダーとしてソノートの重役時代から進んでモータースポーツに参加していました。その代表がパリ‐ダカールラリーでしょう。

彼は第1回のパリダカ(オアシスラリー)から参戦し、その経験を直接マシン造りにフィードバックさせ、ヤマハワークスラリーマシンの開発に貢献したのである、その行程の中では、様々な試行錯誤が繰り返され、かなり奇抜なマシンも存在しました。

単気筒のレーシングテネレはまさしくその試行錯誤のど真ん中でラリーを走り続けたマシンなわけです。

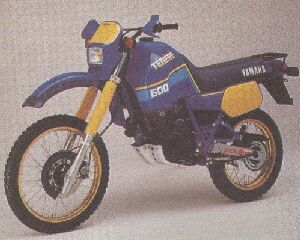

第1回パリダカ(1979)から数年の間ベースとなったマシンはXT/TT500でした。前後のサスを強化して35Lビックタンクを付けただけというとてもシンプルな改造をほどこしたXT500は前期パリダカの王者シリル・ヌブーのライディングで記念すべき第1回大会において見事優勝しました。

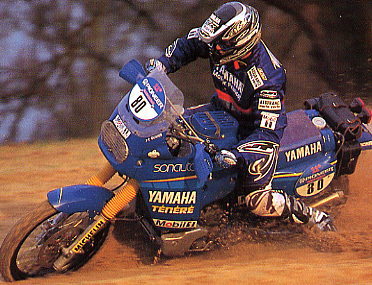

その後ヤマハはパリダカをイメージしたバイクとしてXT600Z・TENREを発売します。1985年にテネレベースのワークスマシンを走らせJCオリビエ本人が2位になりました。

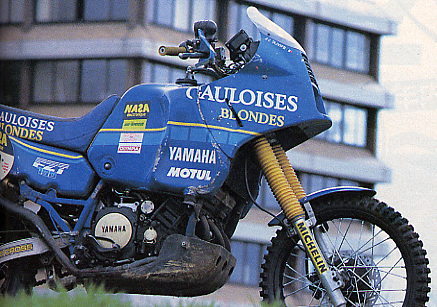

しかしその後パリダカは年々ハイスピード化し他メーカーのワークスマシンは二気筒化して行きました。当然オリビエもヤマハ本社に二気筒エンジンのマシンをリクエストするのですが当時ヤマハにはしかるべきエンジンが存在せず、結果ソノートヤマハ自ら多気筒マシンの製作を行います。

ソノートは当時販売していたロードバイクFZ750の水冷5バルブ4気筒エンジンをテネレに搭載しその名も「FZ−T750」というモンスターを登場させました。これをオリビエ本人が乗り、参戦したのですが、直線は速いものの、重量的に重過ぎ、ハンドリングも非常に悪く、お世辞にも良いマシンとは言えない出来だったようです。しかし総合12位となんとか完走、翌年はエンジンを900ccにアップして再挑戦しましたが、4気筒モンスターはこの年で姿を消します。

F・ピコやC・マスなどのライディングで継続して使用されてきた単気筒テネレは1986年に排気量を660ccにアップ、T・シャルルボニエが4位(XT600)1987年はF・ピコ が4位となり1988年になると水冷5バルブ750ccのスペシャルエンジンを搭載したヤマハ単気筒マシンの到達点とも言えるYZE750が登場、ワンオフのフレームやクランクケース、マグネシウムパーツ等随所にワークスパフォーマンスが見られ、乾燥重量170kg、最高速度は180km/hをマーク。

単気筒スペシャルテネレとしてパリダカを疾走。

1988年はC・マス・4位。1989年はF・ピコ・2位。1990年は C・マス・2位と活躍するのです。

この時のエンジン開発が後の水冷5バルブXTZ660TENEREにフィードバックされた事は言うまでもありません。

しかし時代はラリーのハイスピード化により各メーカーは二気筒エンジンが主流となり、ヤマハも89年に遂に水冷5バルブ二気筒750ccのXTZ750スーパーテネレが登場します。1990年代は二気筒テネレがワークスマシンとなり、残念ながら単気筒テネレはラリーの表舞台から姿を消していきます。

二気筒スーパーテネレはS・ペテランセルのライディングでパリダカ最多勝という輝かしい結果を残すこととなりました。

ちなみにオリビエはライダーとして1995年に9位入賞、その後もチーム監督として毎年参戦していました。(1998年の優勝を最後にフランスヤマハはパリダカより撤退)

現在レギュレーションの関係で再び単気筒マシンが主流になったパリダカにヤマハが単気筒テネレで参戦しKTMやBMWとしのぎを削ってくれたら・・と夢に思うハギーでした(笑)。

XTZ660テネレのフロントフェンダーはいわゆるダウンフェンダーと呼ばれる物でツアラー系ビックトレールのほとんどはこのタイプです。

ダウンフェンダーの利点として、「高速道路でバタつかない」「フェンダーが邪魔をしないためラジエター(空冷はエンジンそのもの)などの冷却効率が良い」「デザイン的にスマート」などなどあります。対してアップフェンダーとは、いわゆるオフロードバイク全般に使われているフェンダーでタイヤとのクリアランスが大きく物も大型になります。

利点として「泥や石などが間に詰まってしまう事がない」ということに尽きます。まあ普通にツアラーとしてビックトレールバイクを使用する分にはダウンフェンダーで問題ない (というかその方が良い)ということになります。が しかしビックトレールバイクでダートをブイブイ走りたいと考えてしまうごく少数のオーナーは「オフ車ならやっぱりアップフェンダーでしょ」なんて考えてしまいます(笑)

私も前々からやっちゃおうかな〜なんては考えていたのですが、先日同じテネレ乗りのogw氏とビックオフロードクラブのT氏の3人で朝の風が爽やかな多摩川の土手でコーヒーを飲んでいて「テネレをアップフェンダーにしちゃいましょ」とついつい盛り上がってしまい、「テネレアップフェンダー計画」は本当に始まっちゃったのです。うーん勢いって怖い・・(笑)

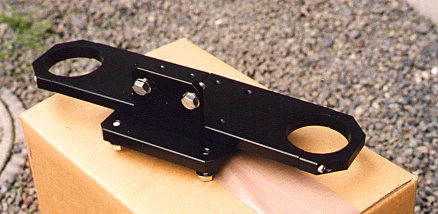

テネレをアップフェンダーにするにあたってまず問題なのがフェンダーを固定するためのネジ穴が三つ又に開いていないということです。3人で検討した結果決定したのは「フェンダー取り付けステーをFフォークにかませる」というものでした。さっそく金属加工を業務とする私の職場でテネレの寸法を測りデサインを考案し図面を引きました。料金をもらうわけではないので当然休日出勤をして時間外作業です(笑)

そうこうして、ステーは完成しました。様子見で作ったせいで無駄が多いのがたまにキズですが、まあまあの出来ってとこでしょうか、若干の調整が効くように一体ではなく分割にしてあります。フォークに噛ませるだけでなく三つ又前部にあるM6の穴も利用して固定するようにしています(ただこれは不必要な気がしますが)防錆のためアルマイト処理しました。ステーがあまり目立たないようにブラックアルマイトにしています。

おかげで写真では取り付け状態が確認しづらいのですが(ごめんなさい、だはははは!)

たいした理由はありません、ただ単に店の棚から取りやすかっただけです(笑)

このテの社外フェンダーは取り付け穴がまだ開いていないので位置を検討したい私には好都合です。ラジエターに接触しない位置を見て、取り付け穴を開けます。

このフェンダーはエアースリットが無いため、ちょうどラジエターに被るあたりに電動ドリルでまさしく蜂の巣にして(笑)とりあえずエアーが通るようにしてみました。

で実際取り付けてみて問題となったのは、「ハンドルを切るとウインカーと接触する」ということでした。ウインカーというよりウインカーステーが当たるのです。

普通はここでウインカーステーの加工を考えるのですが、私はフェンダー自体を加工しました。ウインカーの当たる部分を工業用ドライヤーで温め、部分が柔らかくなったら丸い棒をグリグリと押し付けヘコませる事に成功(笑)うーんバッチリ。

ちなみに今回2個製作し共同発案者であるogwさんにも取り付けてもらいました所、フェンダーはヤマハランツァ用を使用して、ウインカーステーを若干外側に曲げたらバッチリだったそうです。

それとダウンフェンダーを外すとタイヤに近い所を通っているブレーキラインに若干の不安を感じたのでステーを作り、50mmほど外側に逃がしました。

まずなんといってもカッコいいです(笑)それと妙に違和感がありません。

よしよしこれで石が挟まってフェンダーが割れる心配も無くなったし泥がつまってタイヤの動きが悪くなる心配は無くなったぞ!。と まっとうな成果を述べていますが結局のトコロ、シャレです(笑)

H13年7月

XTZ660テネレのノーマルハンドルは気持ち程度ですが、やや前ぎみで、すこ〜し前傾ぎみのポジションになってしまいます、私はそれが気になったのでハンドル本体を以前乗っていたカワサキKLR650のものに変更しました、結果好みのポジションを得、現在に至ります。

最近同じテネレ乗りのogwさんから「ハンドルをアップするスペーサーを作れないか?」との依頼がありました。

私はハンドル交換という手段になりましたが、このogwさんのアイディアだと面倒なスイッチ類の取り外しもなく

しかも社外品のハンドル(レンサルとか)の装着も可能になるという正に一石二鳥なのです!!

※ちなみにビックオフ系のバイクはハンドル形状が一般的なオフ車より高さのある場合が多いのです。

さっそく製作に取り掛かりましたが、外形をなるべくノーマルのハンドルクランプの形状に合わせて加工しました。それと本来空いてしまうハンドルの半円分を埋めるべくスペーサーエンドに半円を付けました、ノーマルと同じ黒色のアルマイトにしたのでほら!!まったく違和感がありません(笑)まるでシークレットブーツのようです、だはは!!

試しに20mmアップと30mmアップの両方を製作したのですがogwさんは30mmタイプがお気に入りのようです。

スペーサー本体

スペーサー本体

装着後

知人のアフリカツイン乗りのM氏から「自分のアフリカツインもアップフェンダーにしたい、ついでにハンドルアップスペーサーも作ってちょうだい」という依頼を受けて製作してみました。

フェンダーステーもハンドルスペーサーもデザインはテネレ用の物と同じです。今回フェンダーステーは前後に20ミリアジャストできる様にしてみました。ちなみにフェンダー本体はホンダXR250用(純正)の物です。